《城市邂逅邬达克》主题展现场。舒抒 摄

《城市邂逅邬达克》主题展现场。舒抒 摄

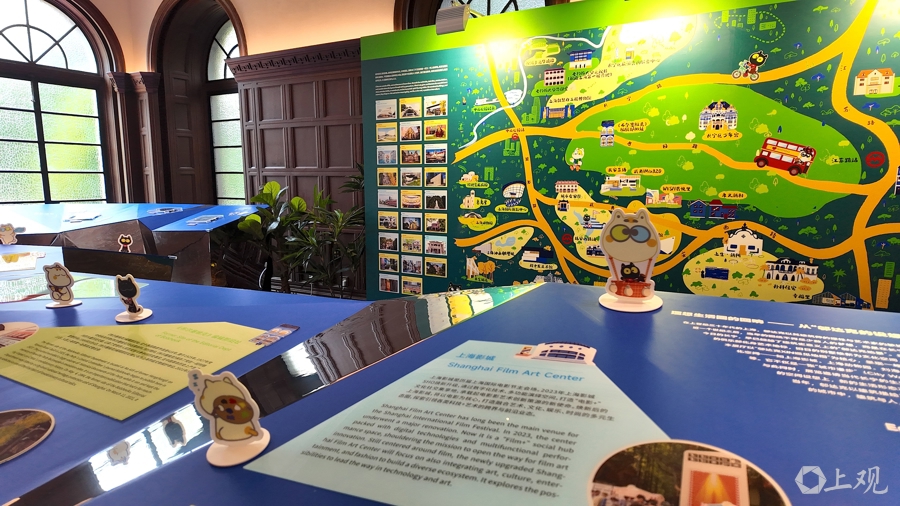

10月27日,在上生·新所孙科别墅举办的《城市邂逅邬达克》主题展览将正式向公众开放。本次展览以建筑为媒,通过五个精心设计的章节——“序曲”“奏鸣”“变奏”“回响”与“合唱”,带领观众聆听建筑大师邬达克与长宁以及上海城市变迁的世纪对话。

本次展览展期为10月27日至11月23日,参观者可通过线上预约免费入场。展览开幕式举办日期10月26日是邬达克逝世纪念日,也是据传1918年邬达克来到上海的日子。1918年至1947年,邬达克在旅沪的29年间为上海设计了百余幢建筑,对上海的城市风貌产生了深远影响。

《城市邂逅邬达克》主题展现场。长宁区文旅局供图

《城市邂逅邬达克》主题展现场。长宁区文旅局供图

在上海,围绕邬达克的展览并不鲜见。番禺路129号邬达克旧居如今成为了邬达克纪念馆,长期向公众开放参观。其主导设计的“哥伦比亚生活圈”,即如今的上生·新所及新华路一带,已成为上海城市更新的代表。

那么,为何还要在当下举办一场聚焦城市与邬达克的主题展?

珍贵史料首度公开展示

长宁区文化和旅游管理事务中心主任叶笑樱接受记者采访时表示,邬达克在沪期间曾三度择居上海西区,即今天的长宁区一带,并留下19栋建筑代表作,使长宁成为上海邬达克建筑群密度最高的城区之一。

《城市邂逅邬达克》主题展现场。舒抒 摄

《城市邂逅邬达克》主题展现场。舒抒 摄

伴随上海城区版图的拓展和城市化进程的加快,邬达克在今上生·新所周边构建的“哥伦比亚生活圈”与今天的“15分钟社区生活圈”有着跨越百年的历史连接。恰逢今年长宁区启动“特色入境游目的地三年行动计划”,举办邬达克城市主题展,也将让更多海内外游客了解上海城市风貌变迁与海派文化演进的过程。

本次展览举办地孙科别墅,是孙中山之子孙科在沪期间曾经居住的宅邸。1931年落成的孙科别墅,是邬达克私人住宅设计的代表作之一,以西班牙风格为基调,融入巴洛克式细节,将欧洲建筑美学与海派生活气息融为一体。

《城市邂逅邬达克》主题展。舒抒 摄

《城市邂逅邬达克》主题展。舒抒 摄

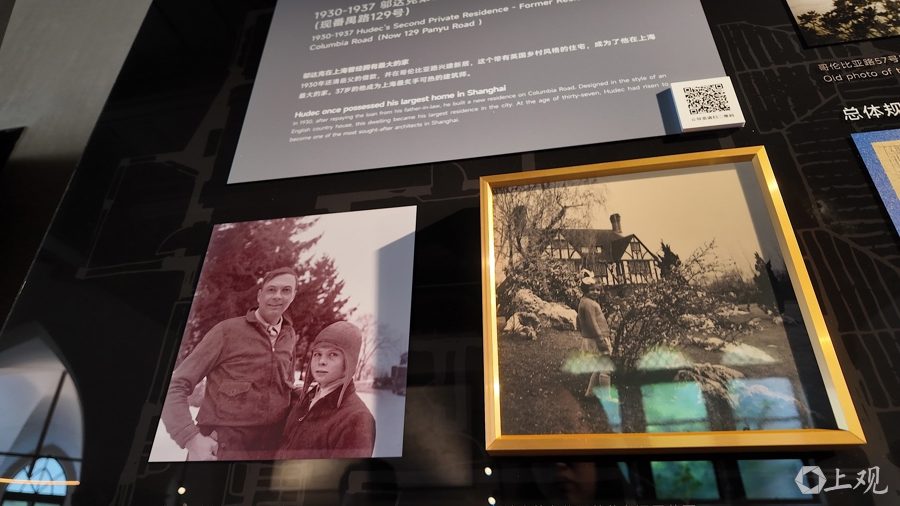

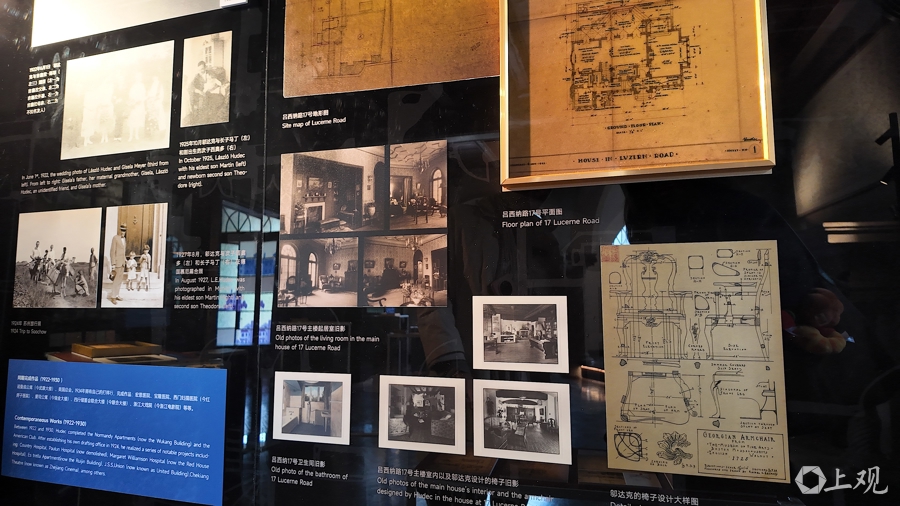

《城市邂逅邬达克》主题展展出的老照片。舒抒 摄

《城市邂逅邬达克》主题展展出的老照片。舒抒 摄

《城市邂逅邬达克》主题展展出的老照片。舒抒 摄

《城市邂逅邬达克》主题展展出的老照片。舒抒 摄

一系列珍贵的史料与创新的展陈互动设计,让今天的观众得以了解邬达克“择居长宁”的深层原因,以及这位建筑大师在百年前对“宜居”的系统性思考。

展览现场,多个展品均为首次在沪公开或鲜少向世人展示。其中一组彩色幻灯片藏品,为邬达克之孙珍藏的摄于20世纪30年代的彩色照片,经数字修复后在本次展览首次公开亮相。

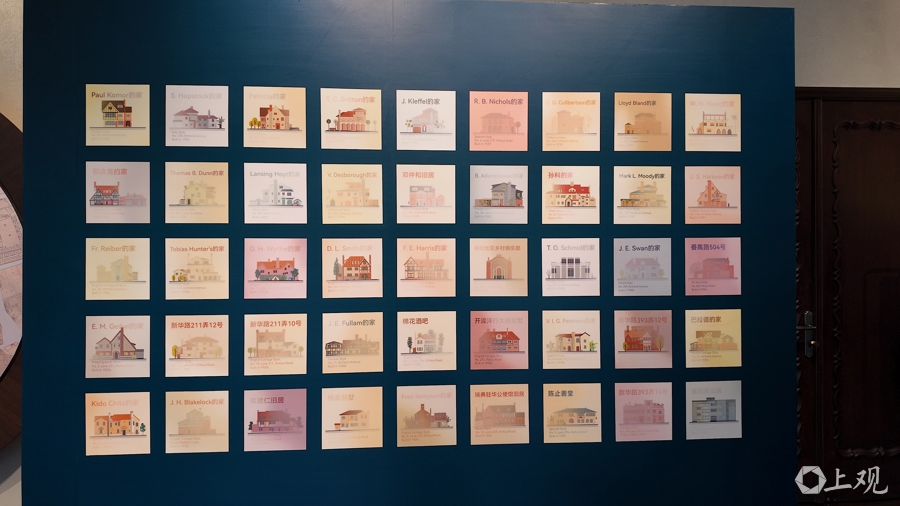

在“哥伦比亚生活圈”蓝图中,邬达克等建筑师通过10余种不同风格的花园洋房设计,构建出了他理想中的社区雏型。展厅现场首度展了出了45幅“哥伦比亚生活圈”洋房立面图,涵盖了包括邬达克在内的中外建筑师作品,大部分建筑位于新华路一带,观众参观后可一路漫步至那里,身临其境体验这场跨世纪的对话。

45幅“哥伦比亚生活圈”洋房立面图。舒抒 摄

45幅“哥伦比亚生活圈”洋房立面图。舒抒 摄

吕纳西路(现利西路)、哥伦比亚路(现番禺路)以及大西路(现延安西路)的三处自宅,被视为邬达克生命中的“安放之地”。展览通过大量史料及空间叙事,呈现邬达克对居住美学的思考。展品中既有邬达克的结婚照、位于吕纳西路17号旧居和哥伦比亚路57号旧居的旧影,还有邬达克家位于达华公寓的客厅旧影。虽然该建筑如今已作为锦江都城达华宾馆使用,但从老照片中仍能让人们一窥建筑师从远大理想到日常生活的设计理念转折。

《城市邂逅邬达克》主题展现场。舒抒 摄

《城市邂逅邬达克》主题展现场。舒抒 摄

为了让广大观众能更好体验邬达克与上海的深厚渊源,展览采用了多种创新的展陈互动设计。

展厅入口处的复古报纸导览机,可提供拍照打卡和现场打印报纸的服务,观众可获取一张印有自己与孙科别墅合影的中文或英文版“报纸”,带着这份独家的观展导览册开启参观之旅;戴上形如“初代VR眼镜”的老式立体眼镜,可以体验一把百年前人们如何看3D影像的情景;展厅内悬挂的“哥伦比亚生活圈”地图与城区鸟瞰图,站在不同角度观赏,会呈现不同的色彩与风貌的古今对比;电视机中播放的DV影像,重现了20世纪20年代真实的上海城市场景,虽然目前尚无法确切考证,但该影像的拍摄者很有可能便是邬达克本人……

《城市邂逅邬达克》主题展互动装置。舒抒 摄

《城市邂逅邬达克》主题展互动装置。舒抒 摄

《城市邂逅邬达克》主题展古今对比城区图。舒抒 摄

《城市邂逅邬达克》主题展古今对比城区图。舒抒 摄

《城市邂逅邬达克》主题展互动地图。舒抒 摄

《城市邂逅邬达克》主题展互动地图。舒抒 摄

“宜居理想”正在续写

策展人方小龙介绍,邬达克选择居住在今天的长宁区一带,不仅因为当时这里宜人的气候与地理风貌,更因为这里承载了他对生活美学、居住尺度与自然边界的理想想象。“建筑师不再只是一名‘制图者’,而是这片土地的生活见证者。”

邬达克的宜居理念也成为贯穿整个展览的主线。面对20世纪初上海的城市扩张进程,邬达克提出的“宜居之地”理念并非单体建筑的罗列,而是由系统规划、文化交融、生活共生等构成的“整体社区”概念。

《城市邂逅邬达克》主题展现场。舒抒 摄

《城市邂逅邬达克》主题展现场。舒抒 摄

在“哥伦比亚生活圈”,邬达克将对理想生活的构想,从个体住所延展至一整片街区。“不仅是建筑形式的创新,更是对西方城市理念在上海的在地化‘转译’,从独立住宅迈向社群营造,从空间结构转向生活精神。”策展人说。

展览尾声,展现了百年后长宁城区中依然鲜活的邬达克建筑群像——曾经的哥伦比亚乡村俱乐部成为茑屋书店,泳池化作时尚秀场,刘海粟美术馆、黄金城道与上生·新所成为上海市民生活的鲜活空间。如果说,昔日的“哥伦比亚生活圈”是为一部分人所打造,那么今天的“15分钟社区生活圈”则是为所有人而建设。

《城市邂逅邬达克》主题展现场。舒抒 摄

《城市邂逅邬达克》主题展现场。舒抒 摄

展览最后,长宁崭新的城区图景也跃然纸上:梧桐树下写代码,老洋房里搞科研,咖啡馆里开晨会,烟火气中聊创新……今天,人们正以新的方式,延续邬达克百年前希望实现的远大理想。

长宁区还策划了“邬达克XIN遇见”地图和“邬达克建筑”长三角地区美术摄影文创大赛获奖作品展区,声音纪录片《倾听长宁:海派考古》、定制微旅行、哈啰单车主题车刊等一系列跨界活动也将在展览期间举行,让邬达克的建筑美学流动于城市的大街小巷。

《城市邂逅邬达克》主题展现场。舒抒 摄

《城市邂逅邬达克》主题展现场。舒抒 摄

上生·新所在展览期间还将推出票根优惠活动。观众凭《城市邂逅邬达克》展览电子票根或导览手册,可于观展当天到圣帕尼、KOLON 1973、PIZZERIA、JUST.FOTO、不许养鱼小酒馆、开吉茶馆、永久1940、奇人宇宙剧本杀、机遇时空X-META、RE调香室等多家门店享受消费优惠。

一系列观展衍生活动也呼应了展览的开篇序言,由AI借助邬达克的身份遐想出的一番“筑梦者的独白”:20世纪20年代的上海,洋房遍布,“我”为何偏偏将3座自宅安置在上海西区?为何选择在这里规划一片以“生活”为主的“哥伦比亚圈”?80年后,当“我”再次漫步于这片土地,答案是否依然清晰……

城市文脉的当代续写趣投顾,在《城市邂逅邬达克》里找到答案。

美港通证券配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:扬帆证券 听说过“三当菜”么?在上海之根寻找到“鲜味”

- 下一篇:没有了